Autor: Jobst Eckardt

Viele potenzielle Anwender würden gerne den Betriebs- und Pflegeaufwand für den dauerhaften Betrieb einer ECM-Lösung minimieren. Die Auslagerung von Teilen einer IT-Lösung in die Cloud bietet für diesen Aspekt zahlreiche Vorteile. Daher bieten einige ECM-Anbieter ihre Lösungen auch als Cloud-Anwendung alternativ zum On Premise-Betriebsmodell an.

Im folgenden Artikel umfasst das Akronym alle Arten Dokumenten-verwaltender Systeme inkl. klassischer Archiv- und DMS-Lösungen. Es wird beleuchtet, welche Kriterien bei der Auswahl einer ECM-Lösung im Cloud-Modell zu beachten und welche Stolpersteine dabei zu berücksichtigen sind.

Definition Begrifflichkeiten

„Cloud” ist als Sammelbegriff für verschiedene Bereitstellungsmodelle für Software bekannt. Im ECM-Kontext können dort der Einsatz in einer „Private Cloud“ oder „Public Cloud“ mit Bereitstellung mit folgenden Merkmalen unterschieden werden:

Private Cloud

Hier wird die ECM-Lösung vollständig in Verantwortung des Unternehmens bereitgestellt. Der technische Betrieb kann dabei von der eigenen Organisation oder in verschiedenen Service-Modellen von dritten Dienstleistern übernommen werden.

Public Cloud

Im Gegensatz zur Private Cloud werden hier ECM-Services zur offenen Nutzung für mehrere Anwender auf derselben Infrastruktur bereitgestellt. Der ECM-Anbieter als Cloud-Provider übernimmt dabei auch den vollständigen Betrieb und Bereitstellung der ECM-Anwendungen.

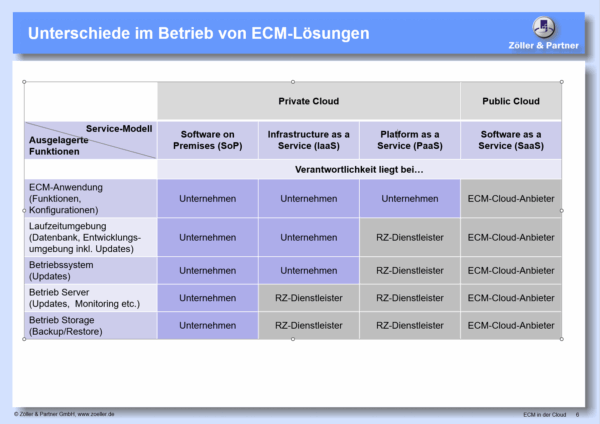

Die nachfolgende Tabelle zeigt gängige Begrifflichkeiten und Abgrenzungen der Verantwortlichkeiten bzgl. der für die Nutzung relevanten Service-Merkmale.

Unterschiede in der Architektur

Im Betrieb einer ECM-Lösung in einer „Private Cloud“ ist aufgrund der Hoheit über die Ausprägung der notwendigen Infrastruktur grundsätzlich der Einsatz unterschiedlicher Clients wie Rich-Client, Browser-Client und mobiler Clients möglich. In einer „Public Cloud“ eines DMS-Anbieters mit Zugriff über das Internet ist die Nutzung eines DMS-Browser-Clients, schon aus Wartungsgründen, zwingend erforderlich.

Beim Browser-Client zeigen sich oftmals erhebliche funktionale und ergonomische Unterschiede im Vergleich zu parallel angebotenen ECM-Rich-Clients. Stolpersteine können ggf. vorhandene Einschränkungen bei Integrationen in vorhandene Office-, ERP-Lösungen oder kundenspezifische Anwendungen sein, da Anwendungslogiken zur Integration nicht mehr im Client abgebildet werden können.

Sollen beim Anwender oder externen Dienstleistern erfasste Dokumente, wie bspw. Eingangsrechnungen, verarbeitet werden, ist auf die Verfügbarkeit von ECM-Schnittstellen, deren Flexibilität und Skalierbarkeit zu achten. Während in „Private Cloud“-Architekturen oftmals dafür Übergabeverzeichnisse genutzt werden können, stehen bei „Public Cloud“-Installationen oftmals nur Web-Services für Import-, Datenextraktion und Ablage zur Verfügung, die ggf. erst in Dokument-erzeugende Anwendungen integriert werden müssen.

Eine weitere Herausforderung können zentrale, aber international genutzte ECM-Installationen sein, bei denen landesspezifische gesetzliche Vorgaben eine lokale Datenspeicherung in dem jeweiligen Land fordern. Hier müssen Anbieter darstellen können, wie eine verteilte Dokumentspeicherung auf Basis der „Public Cloud“-Architektur umgesetzt werden können.

Ein wichtiger Aspekt aus Sicht der ECM-Nutzer ist neben der Ergonomie die Geschwindigkeit der Dokumentbearbeitung beim Speichern und der Anzeige. Bei einer „Public Cloud“-Installation sind daher Übertragungsbandbreiten und die Skalierbarkeit der an Dokumentübertragung beteiligten ECM-Komponenten wichtig und entsprechend vertraglich abzusichern und/oder im Vorfeld zu testen. Das gilt aber auch für IaaS und PaaS-Architekturen.

Kostenaspekte Anschaffung / Betrieb

Eine gekaufte ECM-Lizenz gehört dem Anwender und über jährliche Software-Wartungsgebühren wird das Anrecht auf Bezug der jeweils aktuellen Version und der Support bezahlt. Wird der Support-Vertrag gekündigt, verfällt das Recht auf Fehlerbeseitigung und Updates, aber die die Software darf weiterhin genutzt werden, da sie Eigentum des Kunden ist. Wer die Nutzung einer „Public Cloud“-Lösung plant, muss ein Subscription-Lizenzmodell mit einer Miete auf Zeit akzeptieren.

Über den Zeitraum der ECM-Nutzung ist immer wieder mit Kostensteigerungen in verschiedenen Bereichen Software, Server, Speicher sowie Dienstleistungen für den Betrieb zu rechnen. Aufgrund des ganzheitlichen Service- und Kosten-Ansatzes besteht In der der „Public Cloud“ immer ein höheres Risiko, dass vermeintlich günstige Konditionen nach Ablauf der vereinbarten Vertragslaufzeit ggf. mit unerwarteten und teilweise auch erheblichen Aufschlägen geändert werden und diese mehr oder weniger akzeptiert werden müssen, um die weitere Nutzung zu erlauben. Das gilt natürlich auch für Miet-Modelle für ECM-Software, die eine Installation in einer „Private Cloud“ erlauben und erhöht dadurch die Anbieter-Abhängigkeit.

Im Gegensatz dazu kann eine gekaufte ECM-Software erst einmal immer weiter genutzt und Wartungskonditionen verhandelt werden. Ebenso gibt es Möglichkeiten, den Dienstleister für den technischen Betrieb zu wechseln, was in einer „Public Cloud“ nicht möglich ist.

Anwender sollten bei Mietmodellen neben den Konditionen für Anwendungsfunktionen und deren Laufzeitbindung auch auf technische und vertraglich abgesicherte Möglichkeiten einer ggf. notwendigen Migration der gespeicherten Daten und Dokumente achten.

In der Betrachtung der Gesamtkosten für die ECM-Nutzung in einer Public Cloud fallen parallel zur Miete eventuell längerfristig zusätzliche Kosten an. Dies kann die Betreuung von Schnittstellen zu Kunden-eigenen extern laufenden Anwendungen durch den Cloud-Betreiber aber auch Anpassungen der IT-Infrastruktur (z.B. Erhöhungen Leitungsbandbreiten Internet) betreffen.

Wahl der RZ-Lokationen

Nicht der „Private Cloud“-Anbieter, sondern die ECM-Anwender sind für die Einhaltung regulatorischer Vorgaben wie bspw. die korrekte Umsetzung der DSGVO, Ablage strukturierter Eingangsrechnungen (XRechnung, ZUGFeRD) oder die Ordnungsmäßigkeit und deren Dokumentation des Gesamtverfahrens verantwortlich . Rechtliche Hürden für die Speicherung und Sicherheit von Dokumenten ergeben sich gerade in der Öffentlichen Verwaltung. Aber auch regulierte Branchen, wie das Gesundheits- oder Finanzwesen haben spezielle Compliance Anforderungen bei der Nutzung von ECM-Lösungen in der Cloud. Neben der Einhaltung von datenschutzrechtlichen Anforderungen geht es um sichere Orte zur Speicherung von Daten und Sicherheit des Datenzugriffs. Bei der Nutzung von Cloud-Diensten von US-Firmen müssen Risiken für den Zugriff auf Daten und Dokumente oder kritische Situationen wie die Einschränkung oder Sperrung von Diensten ausgeschlossen werden können.

Auch die von US-Unternehmen in Europa betriebenen Server unterliegen dort geltenden Rechtsgrundlagen (US Cloud Act – gemäß Patriot Act von 2001), die im Widerspruch zur europäischen DSGVO stehen und derzeit – trotz mehrfacher Nachbesserungen seitens der EU (Safe Harbour 2000-2015, Privacy Shield 2016-2020 und seit 2023 das EU–US Data Privacy Framework) sich in einer Art Schwebezustand befinden.

Mehr Rechtssicherheit kann durch den Betrieb der Cloud ECM-Lösung bei einem europäischen oder deutschen Provider gewonnen werden, die den europäischen bzw. deutschen Regularien unterworfen sind.

Wesentliche Auswahlkriterien

Anwender unterschätzen häufig die erheblichen Unterschiede im Detail bereits bei den Basisfunktionen eines DMS, die sich durch einen Vergleich mehrerer ECM-Lösungen in Vertriebspräsentationen nicht identifizieren lassen. Schon allein durch den Einsatz eines Browser-basierten Clients ergeben sich komplett andere Rahmenbedingungen im Vergleich zu einem Rich-Client. Dies betrifft z.B. die MS 365-Integration, Integration in ERP-Anwendungen sowie weitere lokale Fachverfahren.

Empfehlenswert ist die folgende Vorgehensweise bei der Auswahl einer ECM-Lösung:

- Anforderungserhebung und strukturierte Dokumentation der fachlich-funktionalen Anforderungen

- Anbieterneutrale Abfrage von Preisinformationen/Preismodelle (Nutzer vs. Funktion) auf Basis der eigenen Anforderungen

- Abfrage der notwendigen Dienstleistungen für Umsetzung und Einführung der benötigten Anwendungen

Bei der Bewertung von potenziellen ECM-Lösungen in der „Public Cloud“ sollten neben der funktionalen und preislichen Bewertung auch folgende Aspekte berücksichtigt werden:

- Möglichkeiten der Administration durch das Anwenderunternehmen

- Möglichkeiten zum Wechsel der ECM-Lösung inkl. Export/Bereitstellung der Dokument- und Datenbestände

- Auswirkung variabler Kosten: Speicherplatz, Anwender, Schnittstellen etc. beim Roll-Out

- Berücksichtigung alle wichtigen Kriterien (Verfügbarkeit, Performance, ..) in der SLA für Betrieb

- Möglichkeiten zur Umsetzung der Anforderungen bzgl. Datenschutz/Compliance (ÖV, Gesundheitswesen, Finanzdienstleister …)

- Möglichkeiten und Anforderungen zur Umsetzung der notwendigen Performance und Leitungsbandbreiten zur Dokumentbearbeitung

Fazit und Empfehlungen

Eine ECM-Lösung „on Premises“ kann für Anwender interessant sein, die die erforderlichen Ressourcen für den dauerhaften Betrieb in Eigenregie haben. Im Vergleich mit einem Cloud-Betrieb ergeben sich folgende Vor- und Nachteile:

Vorteile On Premises:

- Vollständige Kontrolle über Bearbeitung die eigenen Dokumente und Daten sowie die dafür notwendige technische Infrastruktur

- Möglichkeit für individuelle Anpassungen (Anwendungen/Schnittstellen) an die Bedürfnisse des Unternehmens

- Langfristig kostengünstiger als „Public Cloud“-Betrieb

Nachteile On Premises:

- Höhere initiale Anschaffungskosten für Software und Hardware

- Bereitstellung von Ressourcen zur Umsetzung des ordnungsgemäßen Betriebs inkl. Wartung und Datenschutz

- Geringere Flexibilität bei Reduzierung/Veränderung der Lizenzen (Rückgabe i.d.R. nicht möglich)

Eine ECM-Lösung in der Cloud eines Anbieters ist für Unternehmen empfehlenswert, die keine eigenen Serverstrukturen dafür oder Ressourcen für den Betrieb bereitstellen können bzw. wollen. Im Vergleich mit einem onPrem-Betrieb ergeben sich folgende Vor- und Nachteile:

Vorteile Cloud:

- Günstiger Einstieg in ECM-Nutzung

- Flexibilität durch dynamisches Erhöhen/Reduzieren von Nutzern

- Weniger Betriebsaufwand für Anwender

- Schnellere Implementierung durch Nutzung bereits vorhandener ECM-Basisinfrastruktur

- Möglichkeit weltweiter Nutzung durch Internetzugang

- Typischerweise Abdeckung wesentlicher RZ-Sicherheitsstrukturen

Nachteile Cloud:

- Langfristig höhere Kosten für Miete zzgl. der Cloud-Betriebskosten

- Geringere Flexibilität bzgl. Individualanwendungen/Integrationen

- Starke Abhängigkeit vom Anbieter

Die am Markt verfügbaren ECM-Lösungen unterscheiden sich bereits in den Basis-Funktionen im Detail. Daher sollten bei der Auswahl einer geeigneten ECM-Lösung, unabhängig vom Betriebsmodell und den damit verbundenen Kosten, die Möglichkeiten zu Umsetzung der eigenen Anforderungen im Vordergrund stehen. Die dazu passenden Fragestellungen an die potentiellen Anbieter müssen vor Beginn des eigentlichen Ausverfahrens klar formuliert sein, um Risiken zu vermeiden eine valide Entscheidung unter Berücksichtigung aller relevanten Aspekte treffen zu können.